2021年

渡邉泰成 Taisei Watanabe

- インスタレーション

- 陶芸

- Tara JAMBIO マイクロプラスチック共同調査

量産品に対する新たな視点

1996年愛知県生まれ。2021年愛知県立芸術大学美術学部デザイン・工芸科卒業。2024年在東京藝術大学美術研究科先端芸術表現専攻修了。2024年第72回東京藝術大学卒業・修了作品展メトロ文化財団賞。2024年「暁展-KOGEI competition-」最優秀賞。2024年「TOKYO GEIDAI ART FES 2024」 優秀賞。陶芸の伝統技法を軸に、自分自身が影響を受けた現代の文化や社会問題を主題としたアートワークから、独自の手法で彩色を施した日常的な食器、茶器などの美術工芸品まで幅広く手掛ける。

渡邉泰成 Taisei Watanabe

2021年、筑波大学下田臨海センターで行われたマイクロプラスチック共同調査に参加した渡邉泰成さん。彼は陶芸の伝統技法を軸に、独自の手法で彩色を施した日常的な食器、茶器などの美術工芸品まで幅広く手掛けるアーティストです。

当時、東京藝術大学で、現・学長の日比野克彦さんの研究室に所属していた渡邉さん。コロナ禍で授業がオンライン中心だった時期、日比野さんから「調査に参加してみないか」と声をかけられたといいます。

「人と会うことが制限され、自分が社会に対して何ができるのかを考えていた時期でした。調査の話を聞いたときのワクワクと興味の高まりは今でも覚えています。」

調査への参加を通じて、マイクロプラスチック問題や量産の背景に潜む社会的課題に目を向けるようになったといいます。

「藝大に入る前は、愛知県立芸術大学で量産されたプロダクトデザインを学んでいました。量産の魅力と製造プロセス、企業の在り方を学んでいましたが、調査で“量産の影”を実感しました。」

そこから大量生産製品のひとつであるペットボトルに着目し、ペットボトルとマイクロプラスチックを組み合わせた作品「Re:cyclebox 循環箱」を制作しました。

一見、道端に落ちている本物のペットボトルのように見えるこの作品。実は、拾ったペットボトルに樹脂を流し込み、外側を剥がして型取りしたものです。樹脂には、海で回収されたマイクロプラスチックが封入されています。

近くで見ると、光るカケラが美しくもあり、不純物のようにも見える——その曖昧さが現代社会の姿を映し出しているようです。

マイクロプラスチックを混ぜ込んだ経緯を渡邉さんはこう語っています。

「ニューヨーク州立大学フリードニア校の研究によると、世界のペットボトル飲料水の約93%にプラスチックが混入しているそうです。海で回収したマイクロプラスチックを封入することで、私たちの“消費行動”が巡り巡って自らの体に戻るという、現代の負の循環を表したかったんです。」

また、ゴミ箱からボトルがあふれるように設置された作品は、廃棄物が処理しきれない社会の現実を映し出しています。

「“問題を煽っているじゃないか”という批判もありました。でも、それを聞いた瞬間、むしろこの作品を発表した意味を強く感じたんです。制作中は、プロジェクトを通して感じた“危機感”をどう形にできるかを考えていましたが、展示を通していろいろな反応を受けるうちに、私の作品はその問題の“ほんの一側面”にすぎないと気づいたんです。もし賛同の声しかなかったとしたら、それこそマイクロプラスチック問題なんて存在していないはずです。反対意見や違和感が生まれるからこそ、アートとして表現する意味がある。そこにこそ、社会とアートが交わる瞬間があると思います。」

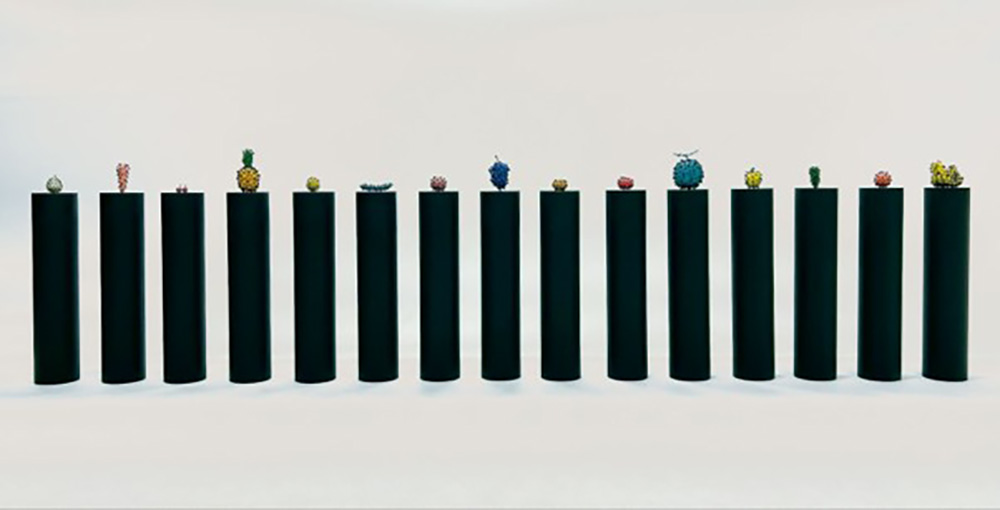

その後、東京藝術大学の修了作品として発表した「vegetableskin」では、廃棄予定の野菜や果物を型取りし、不変の陶器に置き換えるという手法をとりました。

調査がきっかけとなり、社会の中に存在する様々な量産品に対しての視点が広がり制作できたといいます。

「対象は変わっても考え方は同じです。1点ずつ手作業で使える器作品を制作していることの根本にも、この調査で学んだことが背景にあるような気がしていて、現在の活動にとても結びついている気がしています。」