2021年

宇野好美 Yoshimi Uno

- 写真

- Tara JAMBIO マイクロプラスチック共同調査

写真で問いかける海の未来

1980年生まれ、静岡県在住。 目に見えない世界を可視化するために、カメラの多重露光等の技術を使用し、作品を制作している。 主な活動は、「ボタニカル」(2015 個展)、「越境」(2016 個展)、「散華」「不可視議世界」(2019 個展)、「Fotogo-f5- exposition 2019」(2019 パリにてグループ展)、東京藝術大学大学美術館「SDGs×ARTs」展(2021「小さな夢、はじめました。」チームとして参加)、Luxemboug Art Prize にて芸術功労賞 (2022,2023,2024)「水想」(2024個展)

宇野好美 Yoshimi Uno

2021年、筑波大学下田臨海センターで行われたマイクロプラスチック共同調査に参加した宇野好美さん。彼女はカメラの多重露光等の技術を使用し、作品を制作する写真家です。

調査に参加したきっかけについて、宇野さんはこう語っています。

「実は調査に参加する2年前の2019年に海外で海の撮影をしたんです。海はつながっているはずなのに、その時の気候のせいかもしれませんが、日本の海岸で感じる海とは違う優しい海の姿があって、水面に映る夕日や光のきらめきがとても美しく感じました。」

撮影でいった海外の海でまた違う感じ方をしたことで、自分の知らない海への探求心が芽生えたといいます。

「調査船ではどんな調査をされているのか知りたいという好奇心もありましたし、科学者の方の話も直接聞いてみたいと思いました。現地で感じたことを作品で表現し、自分の身の回りの人も含め多くの人に届けられたらいいなと思い参加しました。」

宇野さんはプロジェクト参加後、写真作品を6作品制作しました。

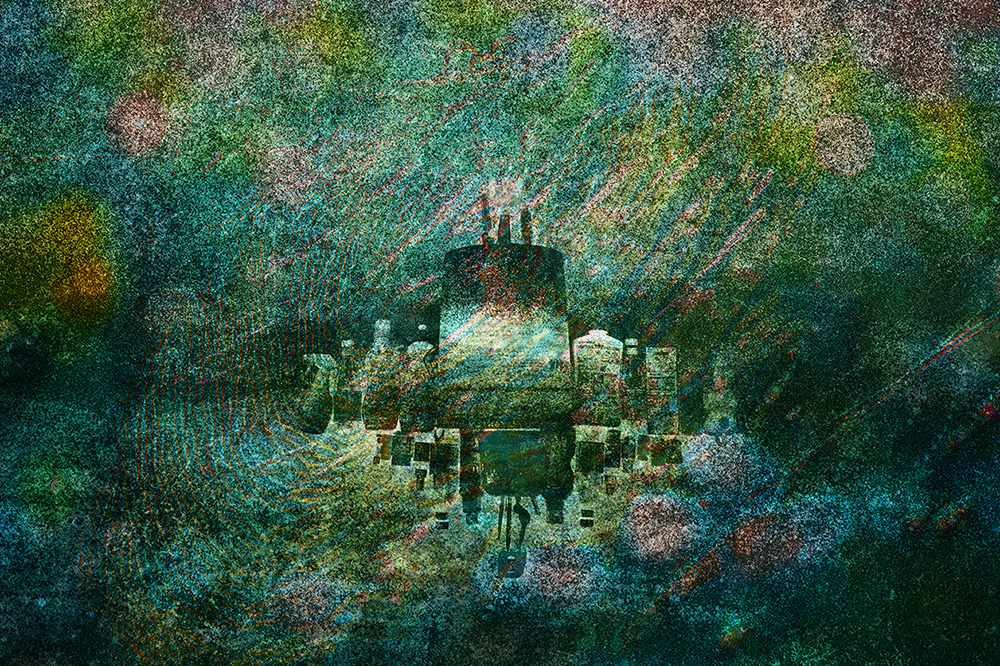

「砂上の楼閣」

このプロジェクトを知ったとき、宇野さんの頭に浮かんだ言葉が「砂上の楼閣」だったそうです。プラスチックは私たちの生活を豊かで便利にしている一方、多くの生物にとっては脅威となり得ます。

「自分の立っている場所が砂上の楼閣だと気づけるのは、崩れ落ちていくとき。崩れ始めてからでは遅いのです。そんな危うい世界に私たちは生きていると感じました。」と宇野さんは語ります。

作品では身近にあるプラスチック製品を集めて城を築き、その脆さと不安定さを象徴的に表現しています。

「海中の楽園」

クラゲと海の世界をテーマにした作品です。

マイクロプラスチックを誤飲してしまう現実の中で、神秘的で美しい海の生き物たちの姿があり、その世界を未来に繋げたいという思いが込められています。

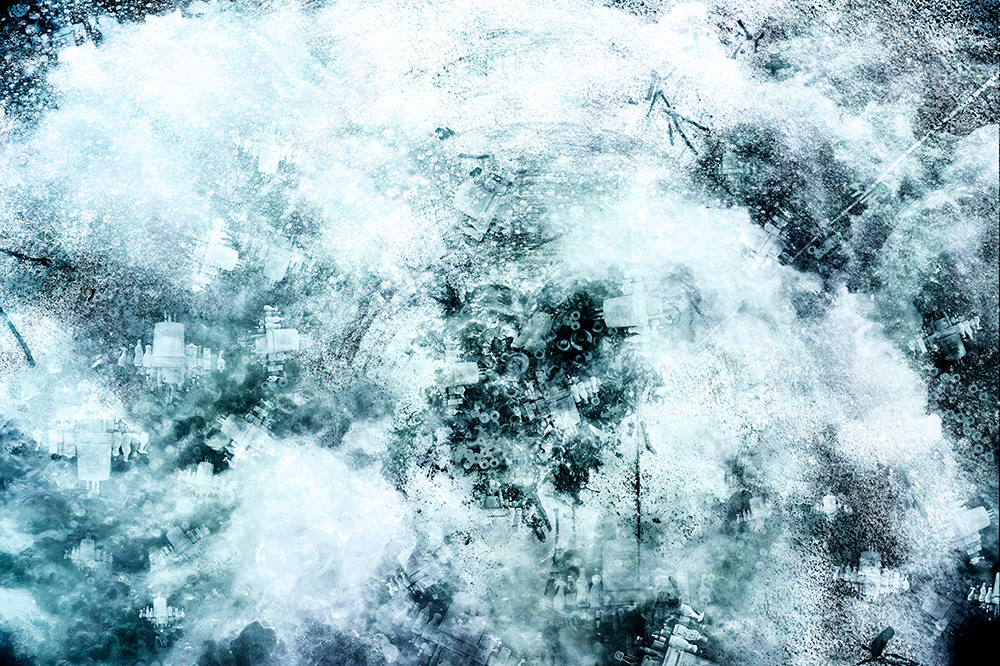

「混沌」

プラスチックが海に漂う混沌とした姿を描き出しています。

「このまま私たちが何もしなければ、海はプラスチックだらけになってしまう」――未来への警鐘を鳴らす作品です。

海シリーズ

調査で船に乗ったときに出会った海の姿をとらえたシリーズです。

「海は人類が存在する以前から変わらぬ景色を見せてきました。その向こうには無数の生き物たちがいます。

しかし、この美しい海も、マイクロプラスチックに静かに侵食されつつあります。小さすぎて目には見えないけれど、確実に増え続けている。

未来の海もきっと同じように美しい姿を見せてくれるでしょう。けれど、そこに棲む生物たちの環境は一変してしまうかもしれません。

海の命を、果たして未来に繋げられるのだろうか。」

宇野さんの作品は、問いかけとともにその風景を私たちに示しています。

調査参加後の心境の変化や現在の活動について聞きました。

「調査に参加して、一見綺麗に見える海岸にもマイクロプラスチックがまぎれこんでおり、気が付かないうちに侵食が進んでいることを実感しました。環境などに分かりやすい変化が出てきた時にはすでに遅く、生態系などに深刻な変化が訪れていて、そうなったら引き返せないことを調査に同行する中で教えていただきました。」

いかに早く、目に見えない段階で気が付くことが出来るのかが重要だという視点を得たと宇野さんは、その探求心を胸に、2024年にはクラゲをモチーフにした個展も開催しました。

「今後も自分の経験や身近なことを取り入れながら、新しいテーマで作品制作を続けていきたいです。自分の作品を通して、何かに気がつくきっかけを届けられたら嬉しいです。」