データが少ない日本沿岸海域のマイクロプラスチックのデータを構築

日本沿岸海域の表層水と堆積物におけるマイクロプラスチック汚染を評価し、科学者や社会が必要とするデータベースを構築する。

プラスティスフィア(マイクロプラスチック粒子に付着する微生物叢)の研究。海洋生態系への影響を評価する。

芸術や環境教育プログラム、イベントを通じて、プラスチック汚染のみならず、地球温暖化など人間活動が海洋に与える影響について、特に若い世代の意識を高める。

日本はマイクロプラスチックのホットスポットと予測されています。

このまま対策が遅れると、2050年には、海には、魚よりもプラスチックの量の方が増えてしまうという試算があります。

しかしながら、日本の特に沿岸海域での研究調査はまだまだ足りていません。

日本沿岸はマイクロプラスチック汚染のホットスポットである

2019年に調査プロトコルの検討を開始し、北海道から沖縄まで日本各地15地点で調査を実施しました。

その結果、マイクロプラスチックの平均濃度は、

・表層水中:288.7 ± 651.6 g/km²(1 km²あたり約289 g)

・堆積物中:1,185 ± 3,829 kg/km²(1 km²あたり約1,185 kg)

となりました。地域によって濃度は大きく異なり、非常に高い場所もあれば比較的低い場所もあります。しかし全体として、日本沿岸がプラスチック汚染のホットスポットであることを示唆しています。そして海底への蓄積が進行していることが明らかになりました。

主な分析結果

・降雨は、陸域から海洋へのマイクロプラスチック流入を増加させる主要因となっている

・地方の沿岸地域では、十分な廃棄物管理が行われていないことが、流出の一因となっている

・水産養殖や漁業による放置漁具は、沿岸域におけるマイクロプラスチックの主要な供給源

・検出されたマイクロプラスチックの種類は、**PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)、PS(ポリスチレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)**など、一般的に広く使用されるプラスチック

・沿岸域では、重く大きな粒子ほど速く沈降する傾向がみられる

・堆積物はマイクロプラスチックの蓄積場所(シンク)として機能し、特に河口付近で沈降が起こりやすい。

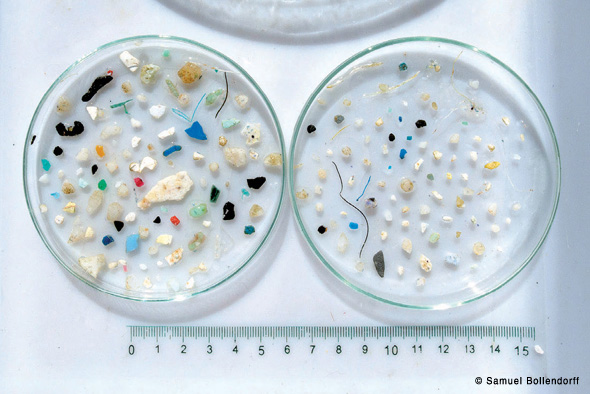

ふるい分け、密度分離、化学的処理を用いて、サンプリングした堆積物および表層水から合計53,674個の微粒子が抽出されました。フーリエ変換赤外分光法(FTIR)による分析により、表層水では85%、堆積物では70%の粒子がプラスチックであると確認されました。

本研究は、沿岸部におけるマイクロプラスチックの急速な沈降と、とくに地方部における廃棄物管理改善の緊急性を浮き彫りにしています。

学術出版物

お知らせ

Tara JAMBIO マイクロプラスチック共同調査に関するニュース