タラ号北極プロジェクト (2006-2008) 北極横断漂流航海

[タラの科学探査の成果を振り返る]

伝説的な科学探査船「タラ号」を通じて、タラオセアン財団は22年間にわたり、世界の海を舞台に数々の野心的な探査を行ってきました。

2006年には初めての北極横断漂流を実施し、北極の氷の状況に関する重要な成果をもたらしました。続いて2009年には、「海の見えない住人」であるプランクトン、すなわち微生物の世界を探求。2016年にはサンゴ礁をテーマに調査を行い、さらに2014年から2019年にかけてはプラスチック汚染とその環境への影響を詳しく研究しました。

この連載では、タラの探査から得られた主要な成果をご紹介します。

今回は「タラ号北極プロジェクト」を取り上げます。

――2024年10月5日、ロリアンにて収録。

基礎研究に捧げる20年の探査

タラ オセアン財団は20年以上にわたり、国際的な科学者をタラ号に乗せ、海をより深く理解することを目指して継続的に探査を続けてきました。

タラのように、特定の生態系を対象に数か月から数年にわたり、世界規模で同一のプロトコルを用いて調査する海洋科学ミッションはほとんど存在しません。

各プロジェクトごとに学際的な科学者チームが編成され、約10か国・30の研究室が参加しています。探査で収集されたデータは主にフランスで解析された後、すべてオープンソースとして国際的な科学コミュニティに公開され、世界中の研究者がこの貴重な情報を活用できるようになっています。

こうして得られた研究成果は、新たな知見を生み出すとともに、海のガバナンス改善にも貢献しています。

タラ号、北極点へ――北極横断漂流航海

2005年、欧州委員会の研究プログラムは、将来ヨーロッパに影響を及ぼす可能性のある極端気象現象の研究資金提供を提案しました。55の研究機関が参加した「ダモクレス・プロジェクト」がこの公募に採択され、北極がヨーロッパの気候に与える将来の影響を調査することになりました。

CNRS(フランス国立科学研究センター)の研究ディレクターであり、ソルボンヌ大学を拠点とするジャン=クロード・ガスカード氏がこのプロジェクトを率いました。そして彼とエティエンヌ・ブルゴワとの対話をきっかけに、「タラ号北極プロジェクト」が始動します。

タラは、フラム号による世界初の北極横断漂流から1世紀以上を経て同じ航路をたどりました。しかし、北極の環境条件が変化したため、その航行は当時の約4倍もの速さで進んだのです!

ジャン=クロード・ガスカード、タラ号北極プロジェクト科学リーダー

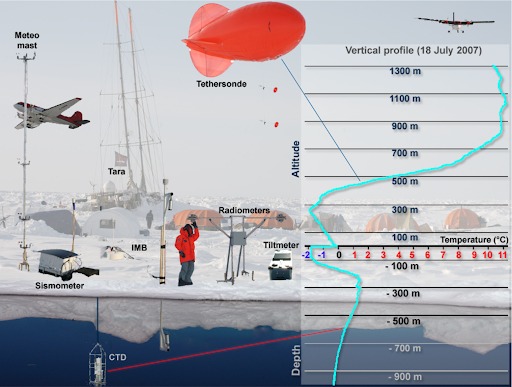

氷とともに漂うタラ号のまわりには、科学キャンプがすばやく設営され、さまざまな観測機器が展開されました。

設置されたのは、

- 気象観測ステーション

- 大気観測用の気球(気温測定)

- 自律型ブイやアルベドを測定する放射計

- 地震計

といった装置です。

北極における夏季海氷の大幅な後退

探査後まもなく得られた初期成果は、2007年夏の海氷面積が大きく後退し、約800万㎢から約400万㎢へと半減していたことを示しました。これはまさに記録的なもので、2012年にも確認されました。もしこの傾向がそのまま続いていたなら、現在すでに北極では夏の終わりに海氷が存在しない状況になっていたことでしょう。

2007年以前、北極海氷の体積は季節変動により 15,000㎦から30,000㎦ の間で推移していました。ところが研究者たちは、2007年から2012年の間は、その変動幅が縮小し、9月には 約5,000㎦、3月には 約25,000㎦ という範囲に限られるようになったことを確認しました。

この観測を受け、当時の予測では今後数年で海氷量がさらに大きく減少する可能性が示されました。しかし実際には、2012年以降、海氷の体積は新たな均衡点で安定しているように見えます。つまり、2007年時点で出された予測は正確ではなかったことになります。

この12年間(2012年以降)、北極の海氷の減少は鈍化し、ある程度安定した状態が続いています。ただしその原因と影響はまだ研究途上であり、ジャン=クロード・ガスカード氏は次のように述べています。

「モデルはまだ明確な答えを示しておらず、複数の仮説が検証されている段階です。」

北極のパラドックス

氷の減少が明らかである一方で、科学者たちは、北極の氷の「若返り現象」を観測しました。すなわち、季節海氷(若い氷)の面積は増加し、逆に多年氷(古い氷)は減少しているのです。このパラドックスは、北極の海氷サイクルの変化で説明されます。季節海氷の変動幅が拡大し、現在では 1,000万㎢ を覆うようになっています(かつてより 400万㎢増加)。

しかしその一方で、20世紀から21世紀への移行期にかけて、約1万ギガトンもの古い氷が失われたと推定されます。これに代わって現れた「若い氷」は、より薄く、より移動しやすい特性を持っています。

「長期にわたる観測の継続が重要です。そのため、タラ極地ステーションの始動を心待ちにしています。」とジャン=クロード・ガスカード氏は結んでいます。

将来の変化を予測するためには、北極における科学的モニタリングを継続することが欠かせません。北極は地球全体、特に北半球の気候バランスにおいて極めて重要な役割を担っているからです。そのためタラ オセアン財団は、フランスの極域戦略の一環として、新たな漂流型研究専用の海洋観測船「タラ極地ステーション」を建造しました。初の探査は 2026年夏 に出発予定です。