タラ号海洋プロジェクト (2009-2013) 目に見えない海の住人

[タラの科学探査の成果を振り返る]

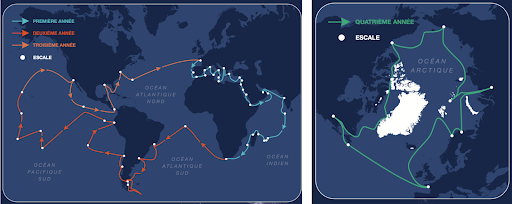

タラ号海洋プロジェクトは、4年以上にわたり世界の海を航海し、海に生息する目に見えない生物を発見することを目的としていました。海洋のバイオマスの90%を占める微生物は、肉眼では見ることができません。タラ号に乗船した科学者たちは、これらの生物が地球のバランスにおいて果たす重要な役割をもっと理解したいと考えていました。

この連載では、タラの探査から得られた主要な成果をご紹介します。

シリーズの第 1回目を見る:

タラ号北極プロジェクト (2006-2008) 北極横断漂流航海

海の中に生きるのは誰?

科学者コミュニティにとって、この広大な水の塊の仕組みをより深く理解するためには、長期にわたるグローバルな海洋研究が必要であることは明らかでした。

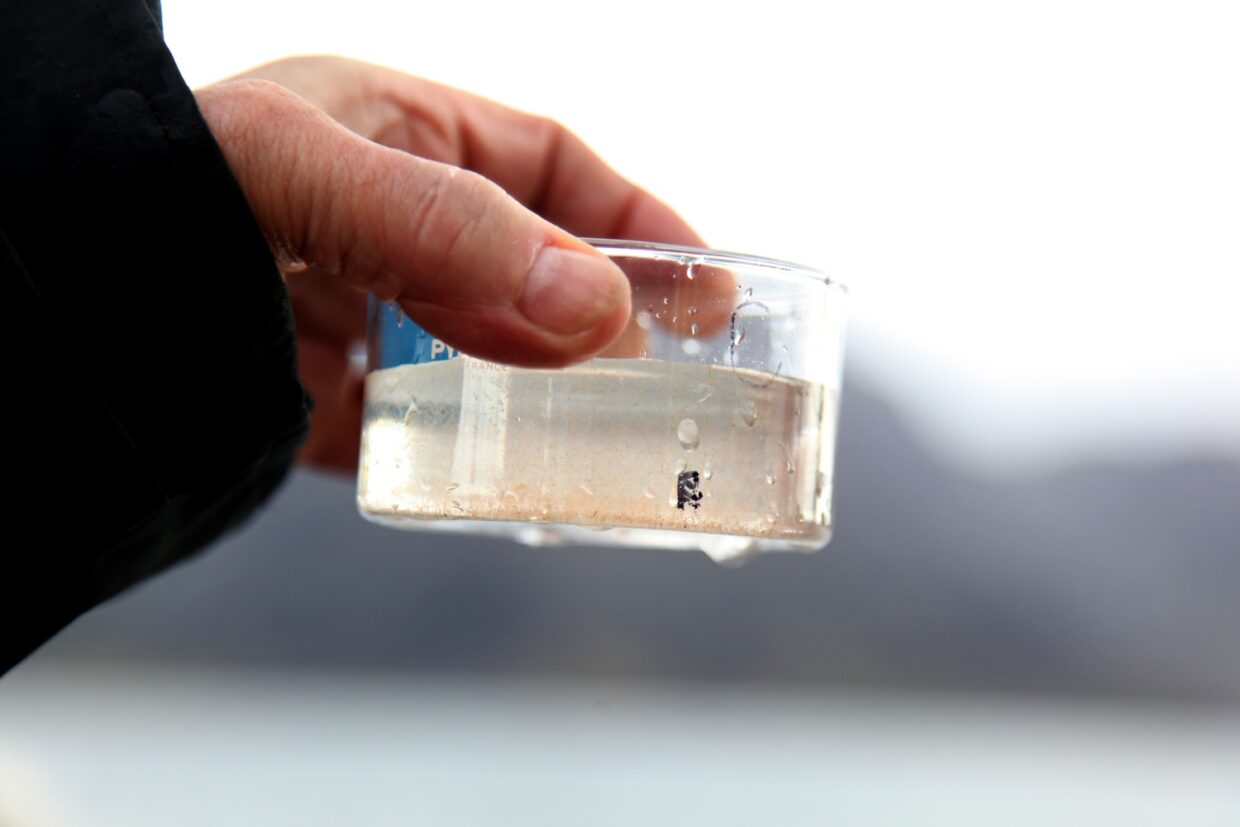

それまで一度も行われたことのなかったこの取り組みにおいて、約20の研究所からなる科学コンソーシアムと、タラ オセアン財団がともに「タラ号海洋プロジェクト」を開始しました。この探査では4年間で4万ものサンプルを採取しました。

タラ号内の船上研究室では、顕微鏡観察やGenoscopeとの協力によるDNA解析など、標準化された方法で分析が行われ、各サンプルに含まれる微生物を特定し、その遺伝情報や相互作用の理解が進められました。

採取されたサンプルは、生物多様性をよく反映しており、その大きさはウイルスから数ミリ程度の動物プランクトンまで、幅広い生物を含んでいました。

タラ号海洋プロジェクト:地球規模の複雑なシステムを理解するための生物学的フレームワーク

この科学探査によって、いくつもの大きな成果が得られました。

新しい遺伝子の発見

細菌・ウイルス・原生生物など、2億以上の遺伝子が同定され、探査に参加していない科学者も分け隔てなくデータが見られるよう、オープンアクセスのデータベースで共有されました。

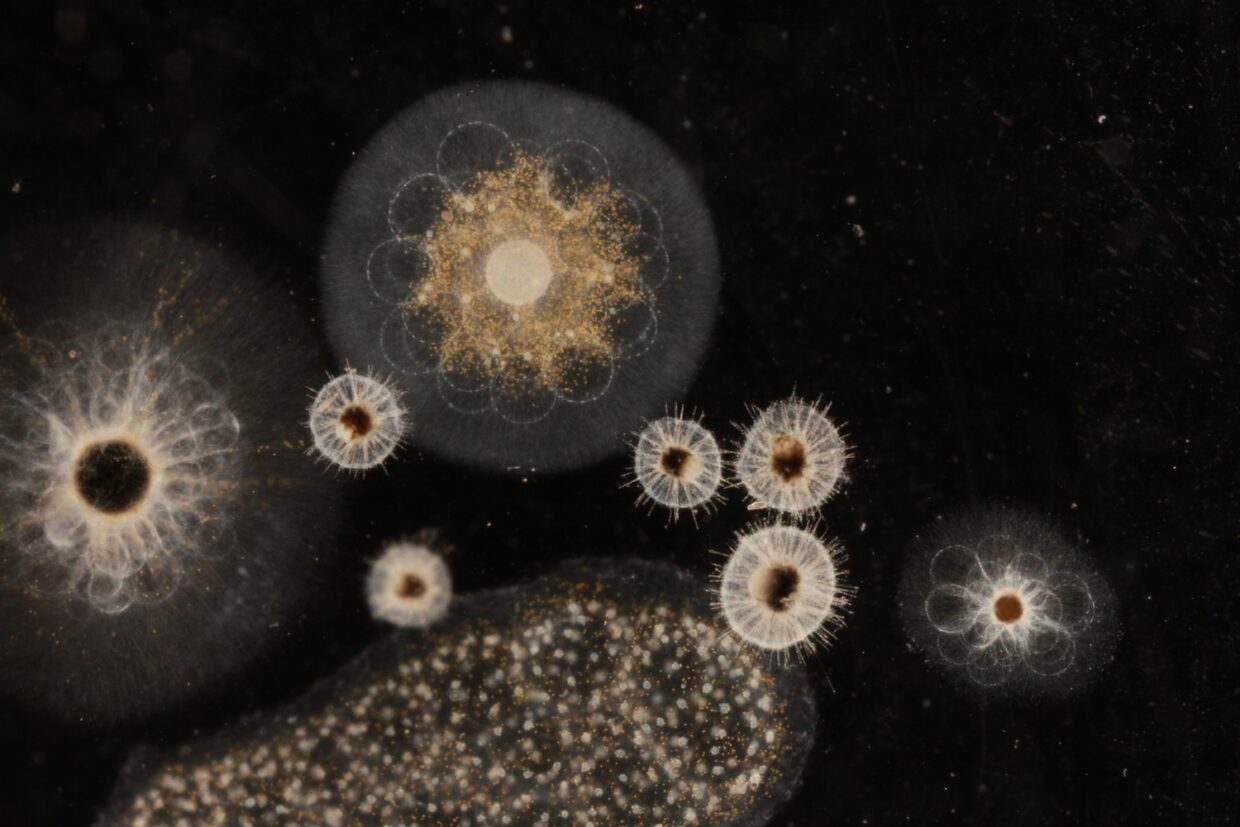

多様な生物群の記述

数千種におよぶ微生物が記録されました。とりわけ海洋ウイルスの多様性が明らかになり、プロジェクト前は39種しか知られていなかった海洋ウイルスが、20万種のDNAウイルスと5,500種のRNAウイルスにまで拡張されました。

「海のFacebook」の発見

科学者たちは、微生物がまるで巨大なSNSのようなつながりを築いていることを明らかにしました。

「この膨大で多様な相互作用は、プランクトンの活動に直接影響し、その結果、気候の調節にも関わっているのです」と、タラ号海洋プロジェクトおよびタラ号ミッション・マイクロバイオームの科学ディレクター、クリス・バウラー氏は語ります。

SNSと同様に、海の中では競争よりもむしろ協力のほうが重要な役割を果たしています。

一部の相互作用は顕微鏡で確認されていますが、その仕組みの詳細はまだよくわかっていません。

生物多様性の勾配の発見

タラ号海洋プロジェクトは、海洋におけるプランクトンの生物多様性の勾配を世界で初めて明らかにしました。

海の中でプランクトンの構成や分布を決定する環境要因の中で、特に重要なのが「海水温」です。そのため、気候変動による温暖化は、これらの生物に大きな影響を及ぼす可能性があります。

さらに、種の分布は環境条件だけでなく、他の種との相互作用にも左右されます。ある種が存在するかどうかが、別の種の生存に関わるからです。こうした環境と微生物の相互作用を考慮することは、気候変動がプランクトンの分布(生物地理)や、それが人間に提供している生態系サービスにどのような影響を与えるかを正しくシミュレーションするうえで欠かせません。

こうしてこの探査は、世界で初めて「海におけるプランクトンの全体像」を示しました。

それは21世紀初頭の海の状態を示す基準となり、この10年あまりの間、国際的な研究チームがデータを活用し続けています。

これらの成果は、環境変化に対する生物多様性の変化を予測するために不可欠であり、また海と気候(カーボンポンプ)や漁業活動との関係を明らかにし、海洋保護区の設置など管理ツールの整備につなげるための基盤となっています。