タラ極地ステーション:北極を漂う科学基地が挑む科学の最前線

氷に閉じ込められ、北極を漂流するよう設計されたタラ極地ステーションは、世界で唯一の科学探査ステーションです。2046年まで続く探査では、約30の国際研究機関が参加を予定しています。

技術的な困難、国際協力、そして常に変化する極地環境への適応――この常識を超えたプロジェクトは、氷に覆われた世界で前例のない科学的挑戦を具現化していきます。

北極での科学的挑戦

長期観測の重要性

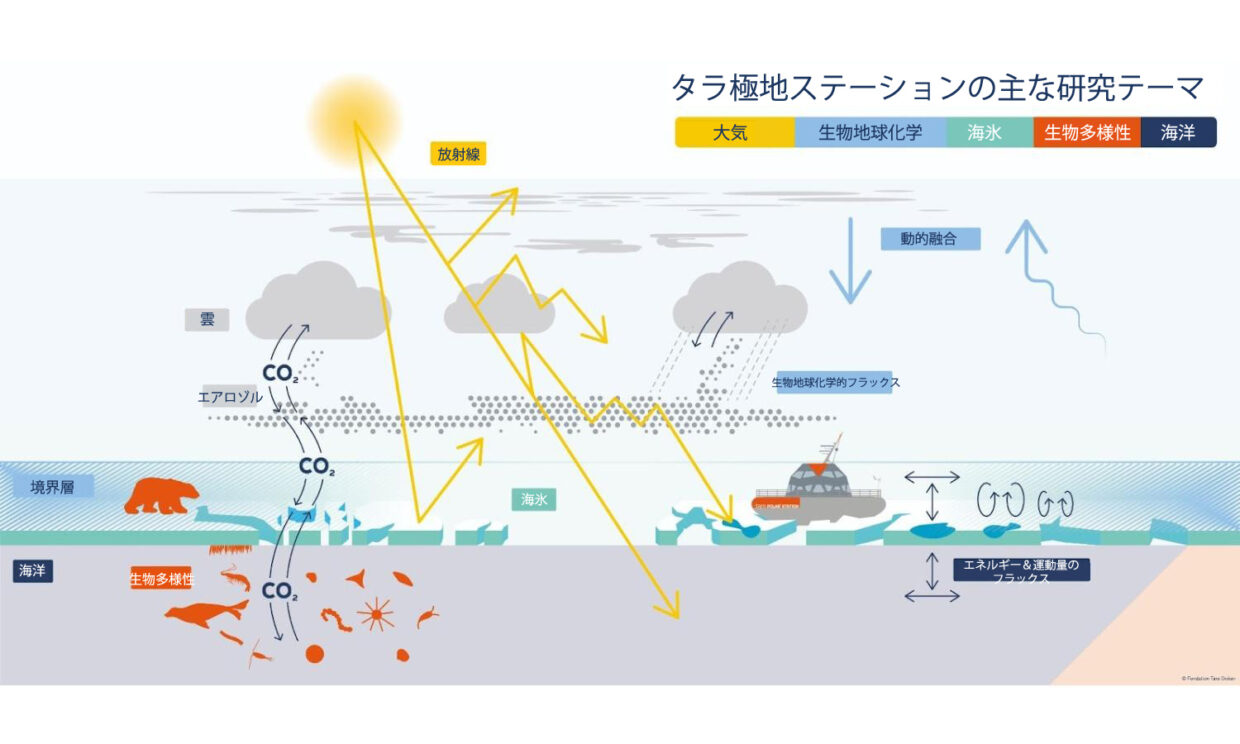

北極は地球全体の気候を調整するうえで極めて重要な役割を担っており、気候変動に対するその脆弱さから、現在、科学界の大きな関心が集まっています。特に急速に進む海氷の融解など、北極で起きている急激な変化は、現地の生態系に深刻な影響を及ぼすだけでなく、海流や地球規模の気象にも波及します。

こうした変化をより深く理解するためには、長期的かつ継続的な科学観測が不可欠です。これらの観測により、現在進行中の変化を記録し、将来の動向を予測し、効果的な適応戦略を立てるための基礎データが得られます。

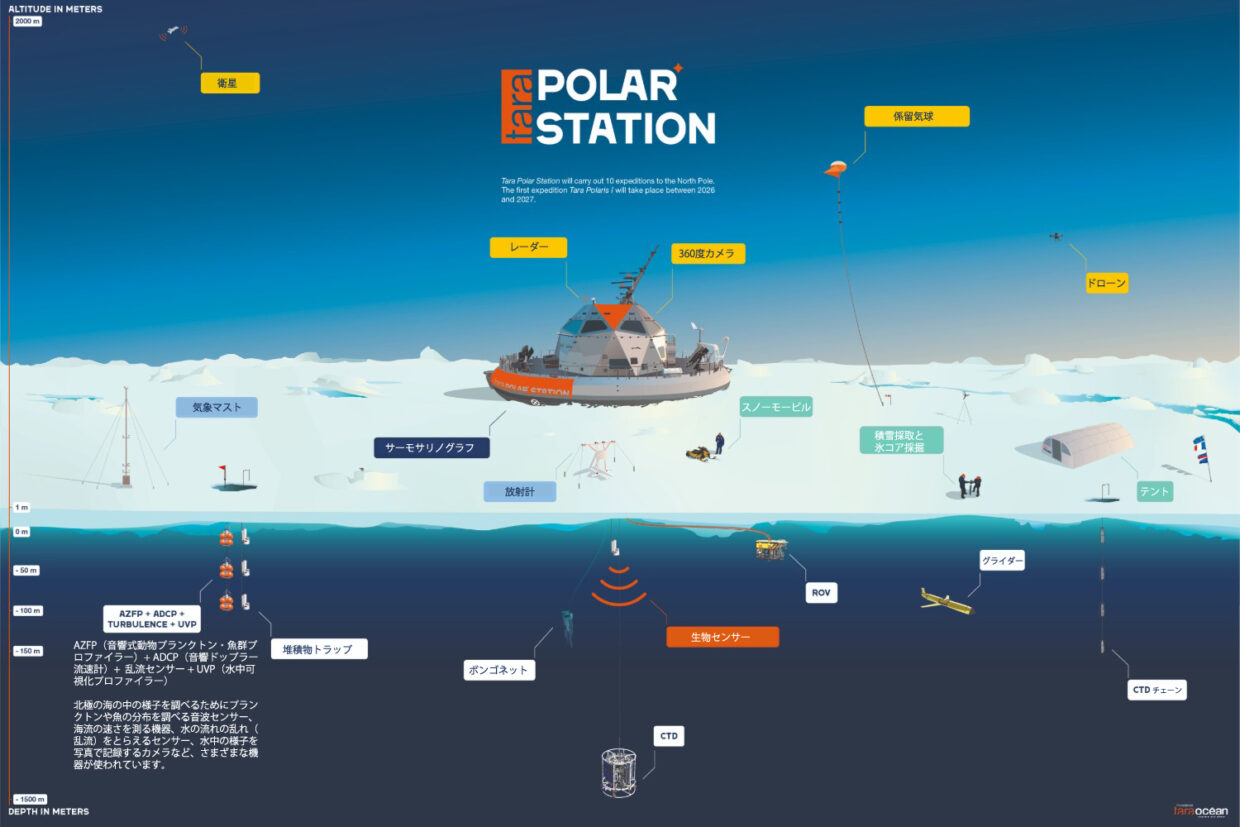

こうした課題を踏まえ、タラ オセアン財団は北極の生態系を継続的に研究するための極地科学漂流基地「タラ極地ステーション」の建設を進めてきました。2026年に始まる初回探査「タラ・ポラリスI」を皮切りに、2046年までに10回の探査を予定しており、これにより極めて稀な長期にわたる北極科学探査が実現します。

この連続探査には、以下の4つの主要な科学的目標があります。

- 到達が困難な地域を探査することで、生物多様性に関する知識の限界を押し広げること

- 極限環境で生き延びるために進化した、ユニークな生命の適応メカニズムを発見する

- 海氷の融解や汚染がこの繊細な生態系に与える影響を分析する

- 新たな分子・生物種・生物学的プロセスを特定し、将来的な応用の可能性を探る

国際コンソーシアム:不可欠な協力体制

北極探査が抱える課題の複雑さに対処するためには、国際的な協力が欠かせません。タラ オセアン財団はその初の探査「タラ・ポラリスI」において、12か国・30を超える研究機関からなる学際的な研究者チームを結集した科学コンソーシアムを立ち上げました。

この国際連携によって、データの共有や手法の標準化、共同研究プロジェクトの推進が可能となり、北極の環境問題への理解と対応能力が大きく強化されます。

今後20年間のビジョンは、3人の共同議長による執行委員会によって策定されます。メンバーはリー・カープ・ボス(メイン大学)、マルセル・ババン(CNRS/ラヴァル大学)、クリス・ボウラー(ENS/CNRS)です。

なお、各探査ごとに科学ディレクターが任命され、「タラ・ポラリスI」ではマルセル・ババンがその任を担います。

タラ オセアン財団の探査部門ディレクター、クレマンティーヌ・ムーランはこう述べています。

「20年以上にわたり、タラ オセアン財団の強みは、分野や所属機関の垣根を越えて科学者を結集し、共同で研究を行い、成果をともに発表し、データを科学コミュニティ全体に自由に共有する姿勢にあります。」

過酷な環境下で研究ステーションを建設・装備するという挑戦

タラ極地ステーションにおけるラボの技術的課題

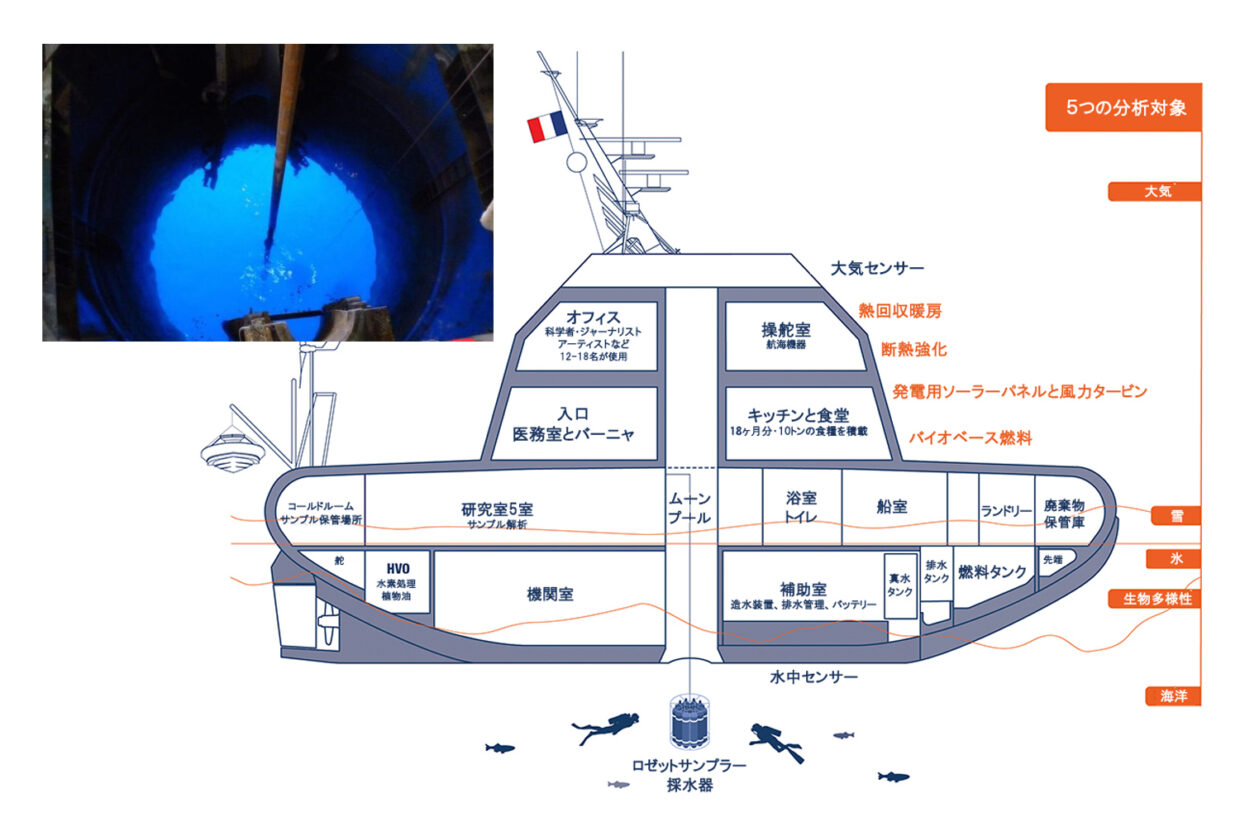

タラ極地ステーションの中心には、多様な科学プログラムに対応できるよう設計された研究室が備えられています。

メインデッキの半分は科学活動に充てられており、5つのラボが設置されています。具体的には、氷コアなどのサンプルを扱うウェットラボ、各種機器を備えたドライラボ、さらに現地実験用の専用ラボが含まれます。

また、船の中央には「ムーンプール(moon pool)」があり、これは一年を通じて海水を直接採取できる海中アクセス孔です。極地でも途切れることのないサンプリングを可能にしています。

「生物地球化学、ゲノミクス、化学、生物学といった各分野(それが海水、大気、あるいは氷を対象とするかにかかわらず)には、それぞれ汚染リスク、必要なスペース、化学薬品、水、電力などに関する独自の制約があります」

タラ オセアン財団の海洋学エンジニア、トマ・リンコウスキ氏はこう指摘します。

ステーションのラボは比較的広く設計されていますが、それでも課題は、こうした多様な機材や実験プロトコルが調和して共存できる環境をいかに保つかという点にあります。極地という過酷な環境下、限られた空間で科学的厳密さと現実的な運用を常に両立させる必要があるのです。

科学機器:極寒への耐性と環境への適応

タラ極地ステーションに搭載されるすべての科学機器が、北極の冬に見られる極低温に対応して設計されているわけではありません。これまでの探査や氷上キャンプで極地でも有効性が確認されている機器もある一方で、今回が「寒さの洗礼」となるものもあります。

タラ極地ステーションは新たに建造されたばかりの施設であるため、搭載機材の配置を最適化するためのさまざまな試行錯誤が行われることになります。機器にはそれぞれ特有の接続要件があり、海水に接続するもの、真水を使用するもの、大気や空に直接さらされる必要があるものなど、多様です。

そのため、時間をかけて環境に応じた機器の調整・適応を進めていくことが、このミッションの鍵となります。

極限環境を見越した準備――人的介入を最小限に

タラ極地ステーションが北極圏へ向かう前に、可能な限りの準備作業はフランス・ロリアンで行われます。そして、9月に氷に閉ざされるタイミング――まだ気温がプラスの間に――必要な調整を現地で段階的に進めていきます。

また、いくつかの機器は氷上に設置する必要がありますが、それらは秋、海氷が形成され始め、気温がまだ比較的穏やかな(-15〜-5℃程度)時期に設置される予定です。

明確な目標は、事前にできる限りの準備を行い、極限環境における人の外部作業を極力減らすこと。保守作業や緊急対応を除き、厳寒期には屋外での作業が不要になるように、すべてが入念に設計・計画されています。

北極での科学調査――プロトコルとその課題

極地に適応するためのプロトコルは、いまだ模索中

海洋学の基本的な調査プロトコルはすでによく確立されていますが、それを北極という特殊な環境に適応させるには、さらなる調整が必要です。現時点では、関わる研究者全員がそれぞれのサンプリング手法を最終決定しているわけではありません。

理論上は、北極海で使用されるプロトコルは他の海域と大きく変わりませんが、季節、水の透明度、プランクトンの少なさなど、環境条件によって細かい調整が求められます。

タラ オセアン財団の海洋学エンジニア、トマ・リンコウスキ氏はこう述べています:

「北極では季節のコントラストが非常に激しく、水柱内の生物活動も夏と冬とで大きく異なります。また、春と秋の移行期はとても短いのです。」

こうした急激な季節変化の時期には、特別なプロトコルが必要になる可能性が高く、現在その検討が進められています。サンプリングにおいては、採水量、ろ過時間、分析頻度などを季節ごとに柔軟に調整していくことが求められます。

国際チームに共通の科学プロトコルを――調査成功のカギを握る統一手法

極地探査における大きな課題のひとつは、科学プロトコルの統一です。使用する手法がチーム間で共有されていればいるほど、得られるデータの比較・統合・活用がしやすくなり、調査の成果は飛躍的に高まります。

これは、これまでのタラの探査が成功を収めてきた理由のひとつでもあります。明確に定義された、実行しやすく、再現可能なプロトコルがさまざまなタイプの海洋探査の船上でも適用されてきました。

さらに、冬季には乗組員がわずか12人(そのうち科学者は6人)に限られるという人的制約もあります。この少数の科学者が、コンソーシアム全体の研究を担うプロトコルを実施していくためにも、効率的で共有可能な方法論の確立は極めて重要です。

孤立に備え、故障を予測することの重要性

北極での作業は、特に機材に関して、予期せぬ事態を受け入れる覚悟も必要です。故障の予防や対応自体は通常の海洋調査と大きくは変わりませんが、長期間孤立状態にあるため、トラブルがより重大な問題となります。そのため、現地で即時の補給ができないことを想定し、複数回の故障に対応可能な十分な予備部品を持ち込むことが不可欠です。

故障予防には、機材の入念な準備だけでなく、定期的な点検も欠かせません。機器の弱点を把握し、計画的なメンテナンスを行い、緊急修理に必要な道具や部品をあらかじめ積んでおく必要があります。

予期せぬ故障が起きた場合でも、修理に必要な部品や工具を船内に備えておくことが重要です。万が一、対応が難しい場合は、手持ちの資源を駆使して創意工夫し、あるいは復旧までじっと待つしかありません。

タラ オセアン財団の海洋学エンジニア、トマ・リンコウスキ氏はこう締めくくります:

「『統治とは先見の明にあり』と言いますが、機材管理も同じです。『絶えず測定することが予測につながる』のです。」

University of Maine, CNRS/Université Laval, ICM-CSIC, Weizmann Institute of Science, Institut Polaire Francais, Finnish Meteorological Institute, Memorial University of Newfoundland, Alfred Wegener Institute, Friedrich Schiller University Jena, University of Washington, Ohio State University, University of Alaska Fairbanks, EMBL, Free University of Brussels, Aarhus University, Swiss Polar Institute, EPFL, ETH Zurich, Eawag, Norwegian Polar Institute, UiT The Arctic University of Norway, Kyoto University, University of Manitoba, CNRS , CEA/CNRS/ Université Paris Saclay, CEA/CNRS/Université Grenoble Alpes, CNRS / Sorbonne, CNRS/Univ. Versailles St-Quentin, CNRS/Université de Toulouse, CNRS/GET, ENS/CNRS, CNRS/OOB, CNRS/Sorbonne_LATMOS, CNRS/Sorbonne_LOCEAN, CNRS/LOV, CNRS/IGE, CNRS/MIO, CNRS/Sorbonne _SBR