北極探査の歩み

果てしなく続く夜、厳しい寒さ、見渡す限りの氷原......北極は地理的に遠い場所にありますが、私たちは北極の均衡に依存しています。北極圏の内部に位置する北極海と大陸・島々は、あまり知られていない豊かな生態系を形成しており、日々、地球上のすべての生命に多くの生態系サービスを提供しています。北極は長い間「探検」の領域でしたが、気候変動の影響でますます脅威にさらされており、今では「研究」が不可欠になっています。北極の極地探査の歴史と、どのようにしてこの極限地域での科学研究が道を開いたのかを一緒に振り返りましょう。

北極点の発見

何世紀もの間、極地探査は人類の夢でした。しかし、極地に到達することは、とても難しいことだったのです。冒険家、航海士、科学者たちはみんな人間の手が入っていないこの未開の地を征服しようとしました。彼らは未知の世界へと旅立ち、過酷な環境への準備が不十分なまま挑むこともありました。

未開の地に足を踏み入れる前にも、嵐に立ち向かい、氷山を避け、長い月日を海上で過ごさなければなりませんでした。探査は長く、危険を伴うものでした。

彼らの探査の動機は単なる好奇心や冒険心だけではなく、政治的な目的(領土の征服)や経済的な目的(貿易)であることもあったのです。

新たな交易ルートの開拓

最初の北極探査は、ヴァイキング時代まで遡ります。ヴァイキング達は10世紀頃にグリーンランドに到達し、500年間そこに住んでいましたが、この探査はどちらかというと逸話的なものでした。

16世紀には、新しい商業航路を開拓する目的でヨーロッパ人の憧れの的となりました。17世紀から18世紀にかけて、ヘンリー・ハドソン(イギリス)、ウィリアム・バレンツ(オランダ)、ジョン・ロス(イギリス)などの多くのヨーロッパの探検家たちが北極探査を行いました。

北極の科学的発見

19世紀になると、探査はより科学的なものになり、北西航路の発見に挑んだ英国海軍士官であるジョン・フランクリン卿やフリチョフ・ナンセンなど、著名な科学者や航海士が率いるようになりました。1893年、ノルウェーの探検家ナンセンは、海流を調査するため、自らの船、フラム号を故意に氷の中に閉じ込め、漂流を始めました。この船の特徴は、丸みを帯びた船体で、氷によって持ち上げられ、つまり砕かれないようになっていました。北緯85度56分の北極点にこれほどまでに接近したのはこの船が初めてでした。

ナンセンの探査によって、ユーラシア大陸の北には大きな陸地が存在しないこと、北極海は水深3,000m以上の海であることが明らかになりました。また、メキシコ湾流の支流である大西洋の暖流が、深層流として北極海の中央部に流入していることも明らかになりました。これらの観測により、この海域における氷の移動の第一原理を確立するのに寄与しました。

北極点への競争

19世紀末から20世紀初頭にかけて、北極探査への本格的な競争が始まり、ロバート・ピアリー(アメリカ)、フレデリック・クック、ローアル・アムンセン(ノルウェー)、リチャード・E・バード(アメリカ)といった探検家たちがそれぞれ北極点に到達したと主張しました。1926年に北極点上空を飛行したアムンセンの偉業が、一般的に最も信頼性の高いものとされています。

誰が一番最初に北極点に到達したの?

アメリカの探検家フレデリック・クックは、1908年に北極点に到達したと主張しました。しかし、彼の主張は異論を唱えられました。彼の記録はあまりにも不正確だとされ、推定に誤りがあったと指摘されたのです。同行していた2人のイヌイットも、グリーンランドの山々を一度も見失わなかったと報告しています。

アメリカの探検家ロバート・ピアリーは、北極点到達を目指した最も有名な人物の一人です。1909年、ピアリーは仲間のマシュー・ヘンソンとイヌイットのグループとともに北極点に到達したと主張しました。しかし、この偉業には当時から疑問の声が上がっていました。実際のところ、ピアリーは経度を測定する手段を持っておらず、進路からずれていたと考えられています。近年行われたの彼の航海日誌の再検証によれば、実際には北極点から数十キロメートル離れた地点までしか到達していなかったとされています。

アメリカの探検家リチャード・E・バードは、北極探査を何度か行い、1926年に北極点に飛行機で到達したと主張しました。しかし、この主張も疑問視されています。彼のパイロットであるフロイド・ベネットは、北極点上空を一度も飛行していないことを告白したといいます。また、往復にかかった時間は飛行機の速度を考慮するとあまりにも短すぎたとも指摘されています。

結局、1926年にノルウェーのローアル・アムンセンがイタリアの探検家ウンベルト・ノービレを伴って飛行船で北極点上空を飛んだ最初の探検家とされています。アムンセンはすでに1911年12月に南極点に到達した最初の人物であり、極地探査の偉大な探検家の一人として有名です。

このように、多くの探検家たちのそれぞれの主張があるにもかかわらず、不確実な歴史的証拠のため、「誰が最初に北極点に到達したのか」についての絶対的な合意は存在しません。

極地の未来を探査する

潜水艦や飛行機などの技術の進歩により、この極限地域をよりよく調査し地図化するための探査が続けられています。

フランスの極地探査

1934年、ポール=エミール・ヴィクトールは科学アカデミーでジャン=バティスト・シャルコーと出会い、民族学的探査の計画を説明しました。シャルコーはヴィクトールの「1934-1935年のグリーンランド東海岸探検」を経済的に支援しました。ポール=エミール・ヴィクトールは3,500点の民族学的資料を持ち帰り、伝統的な歌の録音、民族学映画、そして何千枚もの写真を収集しました。1935年には、日刊紙『パリ=ソワール』に「氷床上の12ヶ月」というタイトルで大きく報告が掲載されました。1936年には、「トランス・グリーンランド1936」で、グリーンランドの西から東へ氷床を横断することに成功しました。

1947年、閣僚理事会は「北極および南極地域におけるフランス極地探査の実施」を承認し、民族学者であるポール=エミール・ヴィクトールにその組織の編成を任命しました。1947年から1976年までの約30年間、彼は「フランス極地探検隊」を指揮し、17回のアデリーニュ(南極フランス領)での探査と14回のグリーンランドでの探査を行いました。

北極点に単独で到達

これまでの探査はチームで行われていましたが、1978年に日本の上村直己が飛行機で補給を受けながら、犬とともに単独で北極点に到達した最初の人物となりました。1986年になって初めて、無補給で北極点に到達した探検隊が現れ、女性として初めて到達したのはアン・バンクロフトでした。同年、ジャン=ルイ・エティエンヌが、スキーによる人力単独行で北極点に初めて到達し、北極点に到達した初のフランス人となりました。

フラム号の航跡:タラ号北極プロジェクト

19世紀以来、海氷の中、北極を漂流しながら横断する探査が行われました:

- 1893年から1896年、ノルウェー、フラム号によるナンセンの探査

- 1937年から1938年、ソ連、イワン・パパーニンによる「北極1号」

- 1938年から1940年、ソ連、極地探検家たちによる氷砕船セドフ号での探査

- 2006年から2008年、フランス、タラ号による「タラ号北極プロジェクト」

パパーニンの探検隊では、氷の動きや氷下の海流を測定し、特定しました。また、北極海の中央部分には生命が存在しないというナンセンの説を否定しました。さらに、地圏球の磁気に関する貴重な観察も行いました。この探査の気象観測は、その後の北極圏を横断する飛行を容易にし、大気の構造に関する知識の向上にも貢献しました。

セドフ号の漂流は意図的に計画されたものではありませんでした。海氷に閉じ込められている間に舵が損傷し、氷砕によって氷から解放されることができなかったのです。これは、1938年8月のことでした。15人の志願者を乗せたまま、セドフ号は北極海の最も手が届きにくいエリアで漂流を続けました。そこは、どの船も漂流したことがなく、どの飛行機も飛んだことがないエリアでした。セドフ号乗組員は、パパーニン探検隊とナンセンによってすでに記録されていたこと、すなわち、「流氷の下に大西洋起源の温かい海水があることを流氷全域で発見したこと」を確認しました。この漂流中に、セドフ号はフラム号よりもはるか南から漂流を開始し、2.5倍長い距離を漂流しましたが、フラム号の漂流が3年近くだったのに対しセドフ号の漂流期間はわずか26ヵ月半でした。これは、フラム号よりもかなり速い速度で漂流していたことがわかります。

それから約70年後、スクーナー船タラ号は、タラ号北極プロジェクトで自発的に氷の中に閉じ込められました。2006年9月から2008年1月まで、507日間にわたり漂流し、その間、乗組員は気象・海洋の物理化学的パラメーター(大気と海洋の温度、気圧、塩分、風の強さ、氷の厚さなど)と生物学的データを多数収集しました。このデータ収集は、気候変動と海氷の融解の影響を理解するために行われました。この極地での探査は、タラ オセアン財団の探査のDNAとなり、タラ号が海洋生物多様性の理解と保護のために役立つ素晴らしい「海に浮かぶ研究所」としての役割を確立するものとなりました。

「それは驚くべき、並外れた体験でした。

プロジェクトの最初のメンバーは8ヶ月間船に滞在し、何人かは1年以上過ごしました。

唯一、グラントという船員だけがその507日間を全て過ごしました」エチエンヌ・ブルゴワ- タラ オセアン財団 代表理事

北極の海氷と未来への懸念

北極は、石油やガスといった天然資源の採掘に加え、気候変動とそれがこの地域や地球全体にまで及ぼす影響の懸念が高まっているため、大きな関心を集めています。

気候変動は、この地域を驚異的な速さで変化させています。北極圏に住む500万人の人々だけでなく、世界中に影響を与えるため、地球規模で緊急な対応が求められています。

2024年3月、『Nature Reviews Earth & Environment』に掲載された研究によると、現在の温暖化の進行状況が変わらなければ、早ければ2035年、遅くとも2067年には、夏の終わりの9月に海氷が完全に無くなってしまう可能性があるとされています。海氷がまったくない夏が来るのは数年後かもしれません。この予測は、これまでの研究で予測されていたよりも10年から15年早い予測となってしまいました。

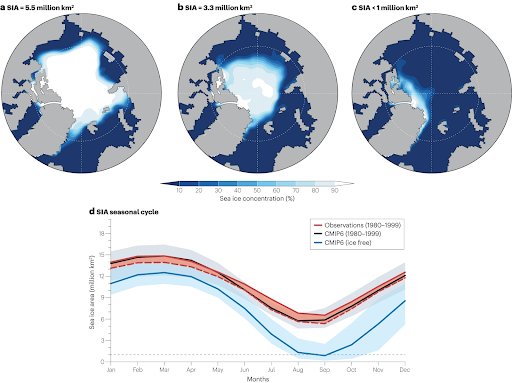

※科学者にとっての「氷のない北極」とは、氷が完全に無くなることを意味するわけではありません。2030年までには夏の終わりに氷が無くなってしまう年が発生し、2050年以降は、ほぼ毎年、その事象が起こると予測されています。「氷のない」とされる北極は、海氷が100万平方キロメートル未満になる一定の基準を超えた場合を指します。

a: 1980年代の典型的な状態を示し、9月の海氷面積(SIA)は550万平方キロメートルです。

b: 2015年から2023年の典型的な状態を示し、海氷面積は330万平方キロメートルです。

c: 海氷面積が100万平方キロメートル未満で、「氷のない北極」を示しています。

d: 1980~1999年の気候学的海氷面積の季節サイクルを示しています。観測データ(赤い実線と破線)とCMIP6モデル(黒い線)による予測が含まれています。特に、CMIP6モデルの予測では、北極海が最初に氷のない状態になるのは、数十年後の9月に予測されており、冬季には海氷が戻ることも示唆されています。

赤い陰影は観測データの不確実性を、灰色の陰影はCMIP6モデルの不確実性を示しています。明るい青の陰影は、北極海が初めて氷のない状態になる十年の予測範囲を表しています。

出典: Nature Reviews Earth & Environment

2024年12月、『Nature Communications』に掲載された論文によると、夏の海氷が無くなる時期はさらに早まり2030年より前と予測されています。

北極は変化のスピードが早く理解することが必要なこと、また「氷のない北極」が近い将来、現実となることに直面し、タラ オセアン財団は、北極のプロジェクトを再始動しました。これが、海に浮かぶ極地科学漂流基地「タラ極地ステーション」なのです。

海氷に閉じ込められたこの極地ステーションの目的は、地球上で最も過酷な環境のひとつである北極に関するフランスおよび国際的な研究を強化することです。そして、気候変動が生物多様性や地域種の適応能力に与える影響をよりよく理解することです。

現在建設中のタラ オセアン財団の新たな基地は、最近の国際的な漂流調査「モザイク(MOSAiC)」の軌跡を追っています。この調査は、ドイツのアルフレッド・ヴェゲナー極地研究所(AWI)が主導し、の氷砕船「ポーラシュテルン号」を使用して行われました。